塵封50年的《甘露水》與文協百年合展,一起來看《光-臺灣文化的啟蒙與自覺》吧!

「生在這個國家、便愛這個國家,生於此土地、便愛此土地,此乃人之常情。雖然說藝術無國境之別,在任何地方都可以創作,但終究還是懷念自己出生的土地。我們台灣是美麗之島,更令人懷念。」-黃土水

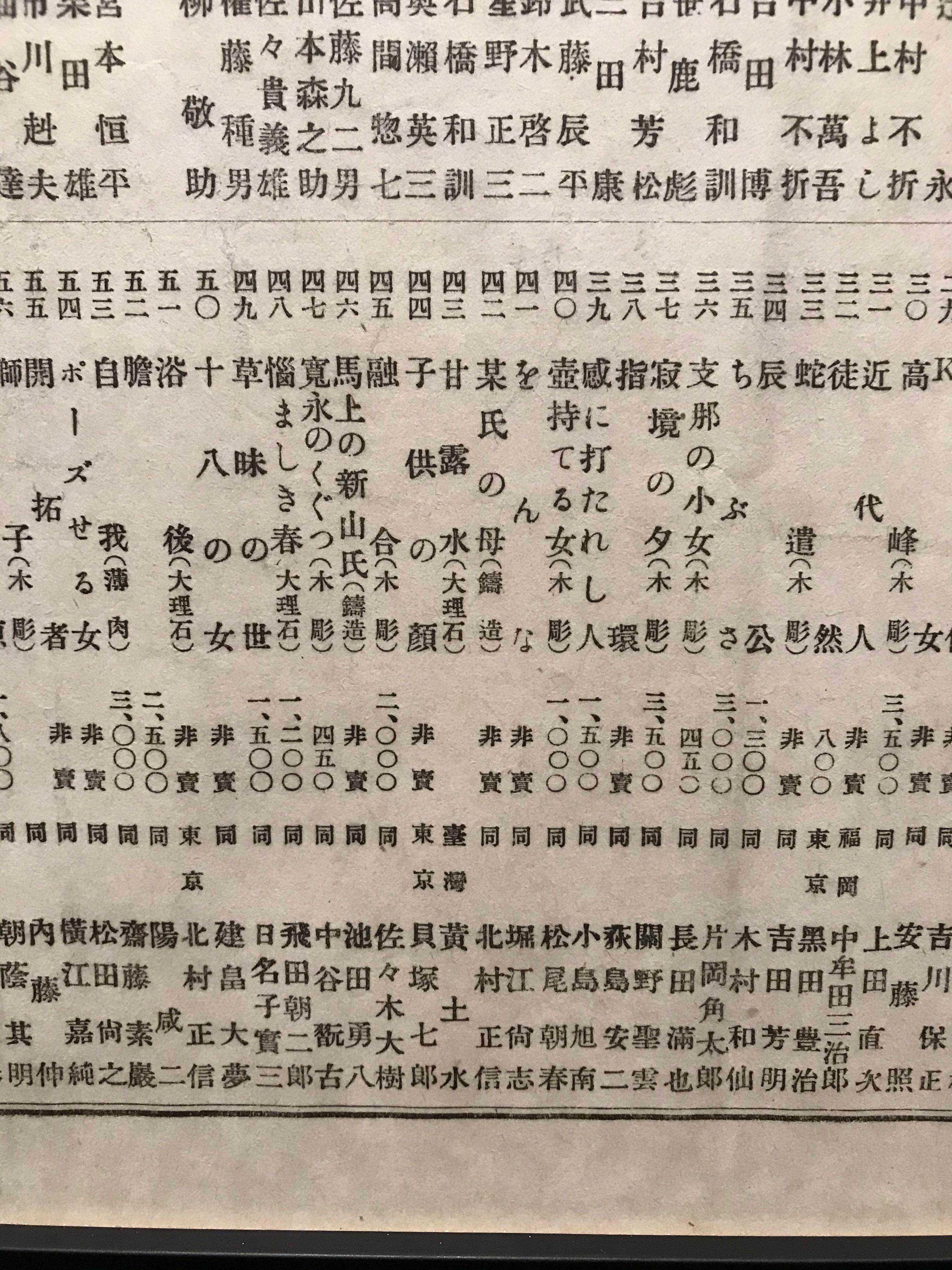

《甘露水》取名自觀音淨瓶裡的聖水,是臺灣第一件女性裸體雕刻創作,曾入選過日本帝展。在國民政府後輾轉流落到台中火車站外面,後來存放於張鴻標外科診所,又因為黃土水與日本的連結,在當時過為敏感,最後移至張家位於霧峰工廠裡。

《甘露水》在木箱裡封存了50年,修復後、再次出現在世人眼中已經是西元2021年,然後在今年移師至高雄美術館。

《光—臺灣文化的啟蒙與自覺》以「生命的恆流」、「風景的創造」、「大眾與摩登」、「自覺的現代性」四主題來規劃展覽。

對於我而言,臺灣美術史、臺灣歷史有太多空白、空缺的部分,可以盡情地去補充和理解。這次的展覽範疇從:雕刻、繪畫、相片、影片,乃至於文學和戲劇,就像大補帖一樣精彩。

在繪畫的部分,有別於傳統的臨摹,而以「寫生」的概念為主。在風景的繪畫裡不強調原景的重現,而是作品承載了作者所欲傳達的理念,以新的方式、概念再詮釋而出。

會發現原來西方的繪畫技術、流派影響,就像「橫的移植」一樣,形式上地被移轉過來,然後創作的主題、脈絡卻是與這片土地息息相關的。

可以在「大眾與摩登」展區看到古典美的《繡裙》、也可以看到西方曾流行的裸女主題《紅襪裸女》;也有與在地、風景相關的《臺南祀典武廟》、《鼓浪嶼風景》。

我喜歡李梅樹的《紅衣》,我主觀地覺得主角看起來很厭世XD但他靈感是來自於百貨公司裡美麗的服務生,而這幅畫在當時還做成了月曆。

也喜歡《夜晚的麵攤》、《南國之夜》這種很日常的題材,就像發生在生活的周圍,然後被畫家給紀錄了下來。

在場的觀看是令人驚艷的,比如說發現《建設》這幅畫居然比我本人還高XD

可以在很近的距離裡,看到色彩的鋪陳、顏料堆疊的痕跡;也可以稍微走遠一點,感受光在不同角度裡,於畫作上所產生的光影變化,很迷人。

生活裡習以為常、認為理所當然存在的攝影、繪畫、戲劇,在當時是如此地新穎而需要被致力推廣的。即便它們當時是做為文化推播的媒介,但它們的影響甚鉅,是至今仍深深鑲嵌在日常的。

1921年,臺灣文化協會創立、《甘露水》也在該年降生於世,不知道他們期望的未來、我們身處的現在,是不是當初他們所嚮往的?我只知道透過他們所留下的作品、痕跡,回溯過往一切的一切,是非常、非常觸動人心的。

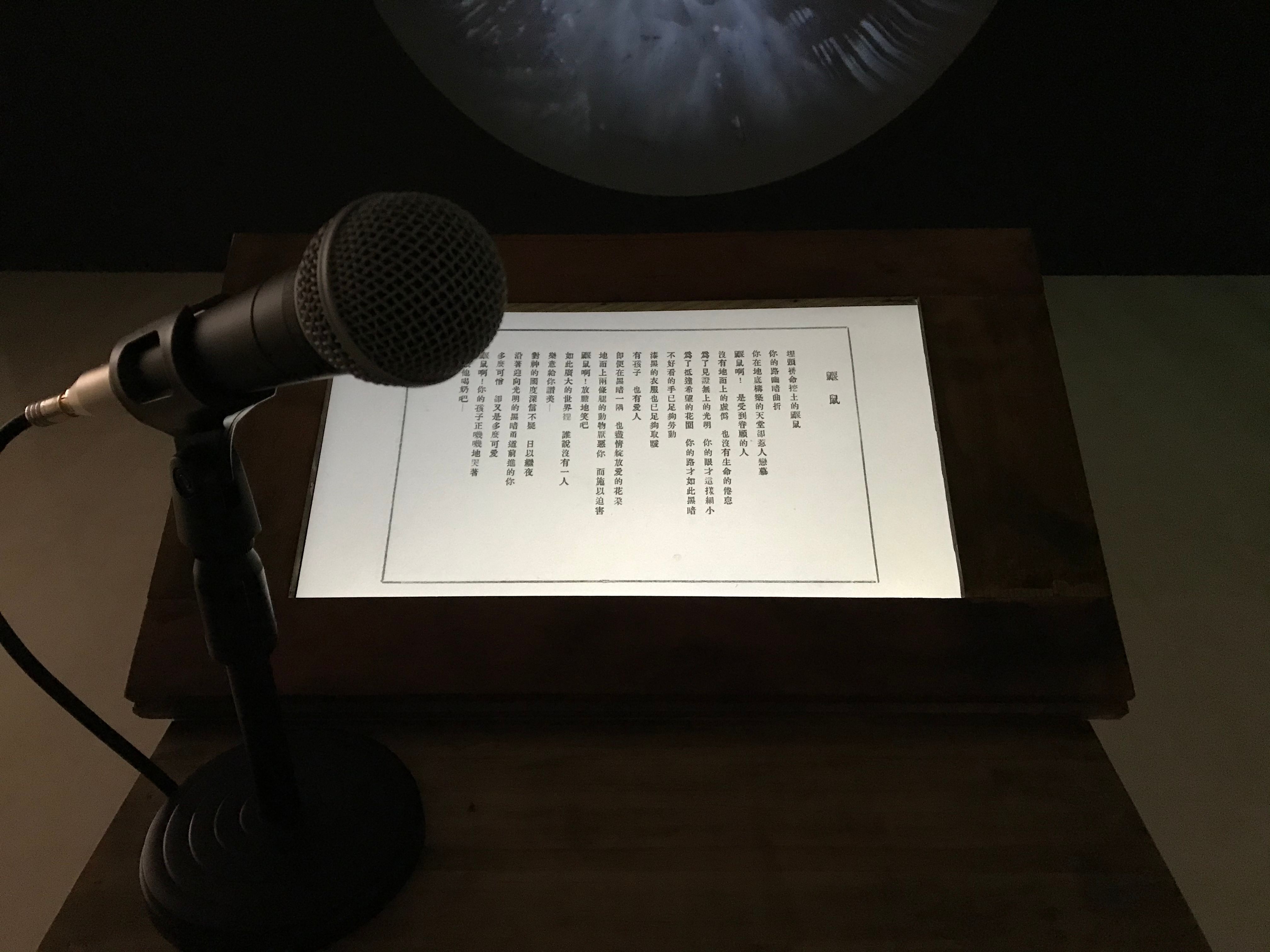

(Btw展場的影像互動裝置很酷、很好玩,不同於臺文館的文協百年展使用Deep fake深偽技術,展場有「荊棘之道—暗房與詩歌」,暗房是藉由觀眾的雙手,可以顯影出當時的影像;詩歌是藉由觀眾的聲音,透過唸王白淵的詩集文字,可以召喚出特效來)