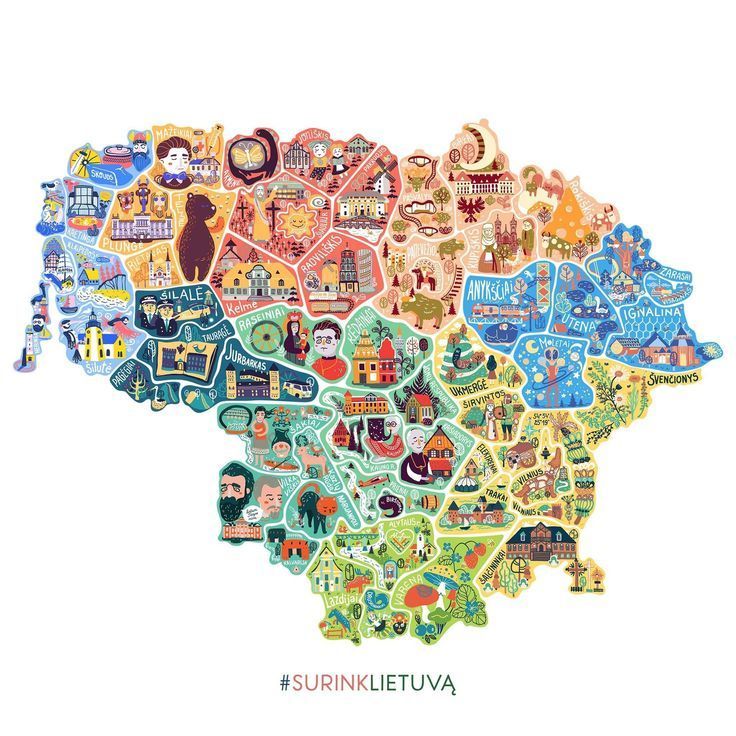

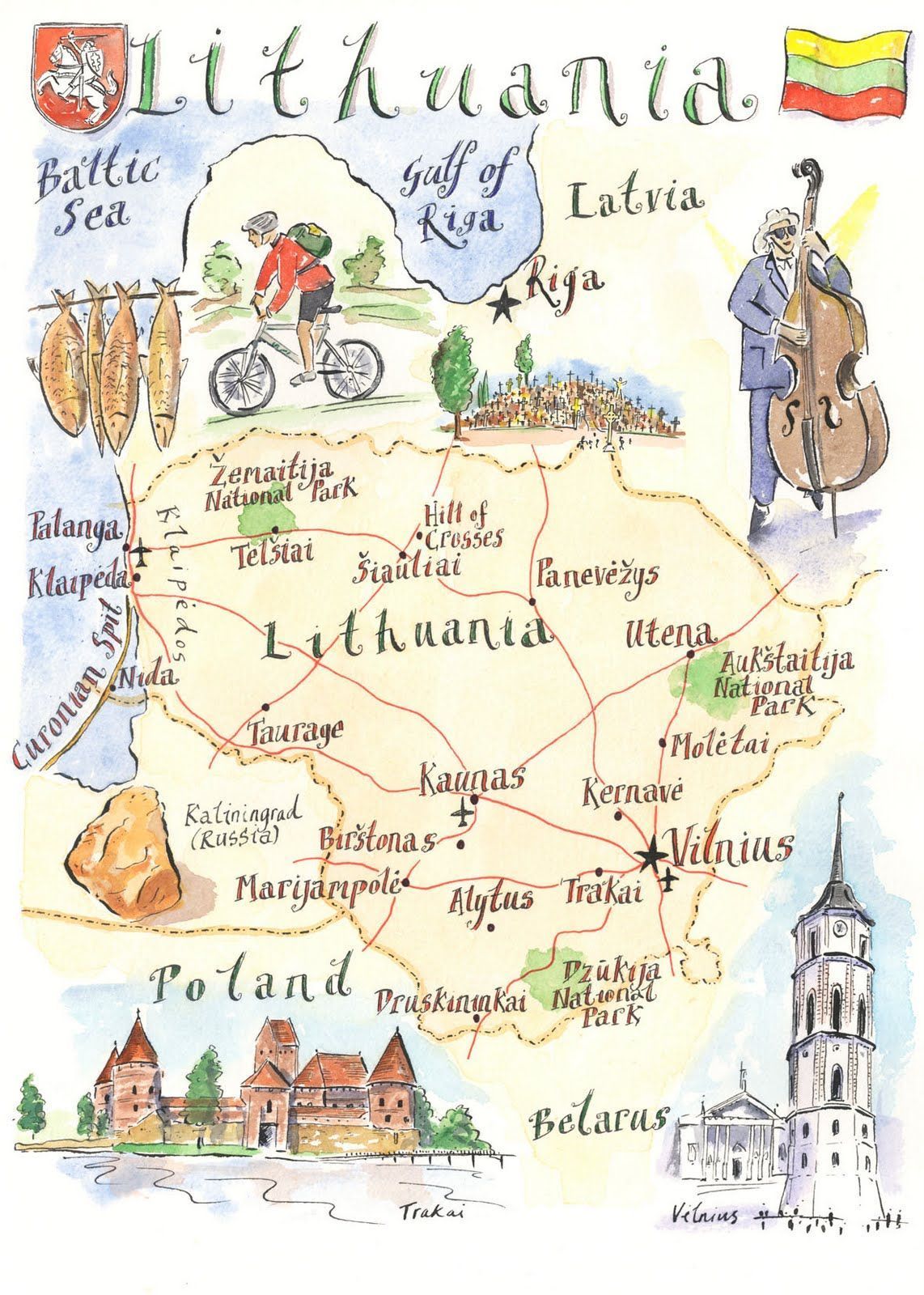

帶我trip旅行EP27:立陶宛Go On A Trip: Lietuvos Respublika🇱🇹

今天介紹波羅的海三小國之一的立陶宛。

簡介

立陶宛共和國(立陶宛語:Lietuvos Respublika),簡稱立陶宛(Lietuva; [ˈlʲɛtʲʊvaː]),位於歐洲東北部[10],是波羅的海三國之一,首都與最大城市為維爾紐斯,另外還有考那斯與克萊佩達等城市。立陶宛全國人口約280萬,面積約6.5萬平方公里,北接拉脫維亞、東南接白俄羅斯、南接波蘭、西南接俄羅斯的加里寧格勒州,西濱波羅的海。

波羅的海東南岸自古為許多支波羅的人部落居住地,1230年代明道加斯漸吞併其他公爵、王公的領土,統一了立陶宛全境並皈依天主教,於1253年接受教宗依諾增爵四世加冕,建立立陶宛王國,1263年明道加斯被刺殺後立陶宛恢復成多神信仰的立陶宛大公國,14世紀時為歐洲最大的國家,領土範圍包括今立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭、波蘭和俄羅斯的一部分[11]。1569年立陶宛與波蘭確立盧布林聯合,共組波蘭-立陶宛聯邦,18世紀晚期波蘭被列強瓜分,聯邦瓦解,立陶宛土地大部分被俄羅斯帝國併吞。第一次世界大戰結束後,立陶宛共和國在1918年2月16日簽署立陶宛獨立法案宣布獨立,但第二次世界大戰時先後被蘇聯和納粹德國佔領,1944年德國敗退後再次被蘇聯佔領(英語:Soviet occupation of the Baltic states (1944)),立陶宛公民以游擊隊對抗蘇聯,一直持續至1950年代。1989年立陶宛與拉脫維亞、愛沙尼亞三國公民以波羅的海之路人鏈示威,抗議蘇聯佔領波羅的海三國。1990年3月11日(蘇聯解體前一年)立陶宛通過復國法案,成為第一個自蘇聯獨立的加盟共和國[12]。

立陶宛是北大西洋公約組織、歐洲聯盟、歐洲理事會、北歐理事會、聯合國、波羅的海國家理事會、國際貨幣基金組織、北歐投資銀行、歐洲安全與合作組織、申根公約及歐元區等國際機構組織的成員國,立陶宛屬於高收入經濟體並為高人類發展指數國家。

已知「立陶宛」(Lietuva)之名最早的紀錄出自《奎德林堡編年史》中1009年3月關於傳教士奎爾富特的聖布魯諾(英語:Bruno of Querfurt)的一則故事[13],其中提到了Lietuva的拉丁化名Litua[14]。此名稱的來源有兩種說法,一說指波羅的海地區的許多族群名均來自水文名(英語:Hydronym),Lietuva一名即為來自克爾納韋附近的利耶塔瓦河(英語:Lietava (Neris))[15],有觀點認為這條河流很小,較不可能是立陶宛的名稱來源,但這種命名方式在歷史上有先例[16];另一說指此名來自當時組成立陶宛社會、臣服於統治者的軍事組織烈提司(英語:Leičiai)(Leičiai)[17],14至16世紀的歷史文獻仍有用Leičiai稱呼立陶宛人者,與立陶宛語相近的拉脫維亞語至今在詩作中或描述歷史時也會使用這個詞稱呼立陶宛人[18][19]。

Lithuania (/ˌlɪθjuˈeɪniə/ (listen);[14]Lithuanian: Lietuva[lʲɪɛtʊˈvɐ]), officially the Republic of Lithuania (Lithuanian: Lietuvos Respublika)是歐洲波羅的海地區的一個國家。它是波羅的海三個國家之一,位於波羅的海東岸。 立陶宛北部與拉脫維亞接壤,東部和南部與白俄羅斯接壤,南部與波蘭接壤,西南與俄羅斯接壤。它在波羅的海西部與瑞典有海上邊界。 立陶宛面積為65,300平方公里(25,200平方英里),人口為280萬。 它的首都和最大城市是維爾紐斯;其他主要城市是考納斯和克萊佩達。 立陶宛人屬於波羅的海民族語言群體,講立陶宛語,這是為數不多的波羅的海語言之一。

幾千年來,波羅的海東南海岸居住著波羅的海各部落。 1230年代,立陶宛土地被明道加斯統一,成為國王,並於1253年7月6日建立了立陶宛王國。 在14世紀,立陶宛大公國是歐洲最大的國家;今天的立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭的大部分地區以及波蘭和俄羅斯的部分地區都是大公國的土地。 從1386年起,波蘭王國的王冠和立陶宛大公國與波蘭女王Hedwig和立陶宛大公Jogaila結婚,後者加冕為波蘭國王uxoris Władysław II Jagieło。 波蘭和立陶宛聯邦由盧布林聯盟於1569年7月成立。 英聯邦持續了兩個多世紀,直到1772年至1795年鄰國拆除了它,俄羅斯帝國吞併了立陶宛的大部分領土。 隨著第一次世界大戰的結束,立陶宛於1918年2月16日簽署了《獨立法案》,成立了現代立陶宛共和國。 在第二次世界大戰中,立陶宛首先被蘇聯佔領,然後被納粹德國佔領。 1944年戰爭接近尾聲時,當德國人撤退時,蘇聯重新佔領了立陶宛。 立陶宛對蘇聯佔領的武裝抵抗一直持續到20世紀50年代初。 1990年3月11日,即蘇聯正式解體前一年,立陶宛通過了《立陶宛國重建法》,成為第一個宣佈獨立的蘇聯共和國。

立陶宛是一個發達國家,擁有高收入的先進經濟;在人類發展指數中排名很高。 它在公民自由、新聞自由、網際網路自由、民主治理與和平方面處於有利地位。 立陶宛是歐盟、歐洲委員會、歐元區、北歐投資銀行、申根協定、北約和經合組織的成員。 它參加了北歐-波羅的海八國(NB8)區域合作形式,並且是北歐理事會的常駐觀察員。

立陶宛名字的第一個已知記錄(立陶宛語:Lietuva)是在1009年3月9日《奎德林堡紀事報》中聖布魯諾的故事中。《紀事報》記錄了Lietuva這個名字的拉丁化形式:Litua(發音為[litua])。 由於缺乏可靠的證據,這個名字的真正含義不得而知。 如今,學者們仍在辯論這個詞的含義,還有一些合理的版本。

由於Lietuva有一個字尾(-uva),原始單詞不應該有字尾。一個可能的候選人是利塔。 由於許多波羅的海民族名起源於水文名,語言學家在當地水文名中尋找其來源。 通常,這些名字是透過以下過程演變的:水文名→地名→民族名。Lietava是一條離Kernavė不遠的小河,是立陶宛早期國家的核心地區,也是最終立陶宛大公國可能的第一首都,通常被稱為這個名字的來源。然而,這條河非常小,有些人發現如此小的本地物體不可能讓整個國家得名。 另一方面,這種命名在世界歷史上並非史無前例。

Artūras Dubonis提出了另一個假設,Lietuva與leičiai(leitis的複數)一詞有關。 從13世紀中葉開始,萊奇艾是立陶宛社會中一個獨特的戰士社會群體,隸屬於立陶宛統治者或國家本身。 Leičiai一詞在14-16世紀的歷史資料中被用作立陶宛人(但不是薩莫吉希亞人)的民族名,並且在拉脫維亞語中仍然使用,通常是詩意或歷史背景,這與立陶宛語密切相關

#阿利圖斯縣#Alytaus apskritis

阿利圖斯縣(立陶宛語:Alytaus apskritis)是立陶宛的十個縣份之一,位於該國最南部。面積5,418平方公里,人口134,070(2020年)。首府阿利圖斯。該縣份的領土位於祖基亞文化地區之內。2010年7月1日,立陶宛撤銷了縣級行政機構,從此阿利圖斯縣保留為領土及統計單位。

阿利圖斯縣內有5個市鎮:

Alytus County (Lithuanian: Alytaus apskritis)是立陶宛十個縣之一。 它是最南端的縣,其首府是阿利圖斯市。 它的領土位於Dzūkija的民族誌地區。 2010年7月1日,縣政府被廢除,自該日起,阿利圖斯縣仍然是領土和統計單位。

Druskininkai鎮是一個因其治療水域而參觀的水療中心,位於阿利圖斯縣,Grūtas公園也被稱為蘇聯主題公園斯大林世界。 阿利圖斯縣有420多個湖泊。

縣內有以水療著稱的德魯斯基寧凱城鎮,以及又名為「史達林世界」的蘇聯主題公園格魯塔斯公園。縣內有420多個湖泊

阿利圖斯(立陶宛語:Alytus)是立陶宛南部一個具有市鎮地位的城市,為阿利圖斯縣的縣治。2021年時人口數量為49,195人。該市是祖基亞地區的歷史中心,位於尼曼河畔。

該城的歷史可追溯至1377年,見載於一部條頓騎士團成員所編寫的編年史中[1]。當時是條頓騎士團和立陶宛的邊境地區。1581年6月15日,立陶宛大公兼波蘭國王斯特凡·巴托里授予了該城基於《馬格德堡法律》的城市權力,因此改日被定為市慶日。第一次瓜分波蘭之前,該城屬於立陶宛大公國的特拉凱省,是涅曼河畔著名的商業中心,位於立陶宛本部貨物出口的要道,並駐有王家的經濟官員。

1795年第三次瓜分波蘭時,該城分屬俄羅斯帝國和普魯士王國。拿破崙戰爭期間,隨著《提爾西特條約》的簽訂,原屬普魯士的西半部被割讓給新建立的華沙大公國。隨著拿破崙的失敗,1815年的維也納會議上,華沙大公國被瓜分,該城西部成了其繼承國波蘭王國的領土。直到1863年一月起義後,該城的兩部分才再次統一,但兩部分的行政仍然分開。19世紀該城是俄國與東普魯士之間的邊境堡壘之一,有了鐵路與外部連結。第一次世界大戰期間,同盟國幾乎沒有發生什麼衝突便占領了該城,併入所謂的東部領地,該城兩部分自1795年首次在行政上統一。

一戰結束後,該城分屬新獨立的波蘭及立陶宛,但實際控制權仍在駐紮當地的德軍手中。1919年德軍撤退後,該城為紅軍所占領。1919年2月12日,該城成為了蘇俄及立陶宛之間的戰場,後者最後奪得該城,成為了立陶宛共和國的一部。隨著1939年蘇德入侵波蘭,一座大型波蘭戰俘營設於該城。1941年德國占領該城後,改戰俘營成了德軍關押蘇軍戰俘的地方。納粹在該城附近處決了約60000人,主要為附近的立陶宛猶太人[2]。

阿利圖斯是立陶宛南部一個擁有市政權利的城市。 它是阿利圖斯縣的首府。 2022年人口為53,925人。 Alytus是Dzūkija地區的歷史中心。 這座城市位於內穆納斯河岸邊。 連線維爾紐斯、考納斯、拉茲迪賈伊(與波蘭接壤)和白俄羅斯赫羅德納的主要道路穿過阿利圖斯。

幾個世紀以來,它分為兩個獨立的實體,由兩部分組成,仍然經常被稱為阿利圖斯一世和阿利圖斯二世,早期是一個較小的城鎮,後者形成了市中心,有公園、微型區和工業區。

這個名字來源於立陶宛語的詞源詞Alytupis。 在其他語言中,該鎮的名字包括波蘭語:Olita,德語:Aliten,俄語:Олита Olita,白俄羅斯語:Аліта Alita,意第緒語:אליטע Alite。

阿利圖斯區(立陶宛語:Alytaus rajono savivaldybė)是立陶宛阿利圖斯縣內的市鎮,位於祖基亞傳統地區。行政中心為阿利圖斯(為單獨的市鎮,不在本市鎮管轄區內),市鎮面積為1,396平方公里,2021年人口數量為25,837人。阿利圖斯區自治市(立陶宛語:Alytaus rajono savivaldybė)是立陶宛阿利圖斯縣的一個市鎮,位於Dzūkija人種地區。

該市成立於1950年,直到1953年一直是考納斯省的一部分。 1959年,前Simnas和Daugai市的部分地區進行了另一次重組,其中包括Simnas和Daugai鎮。 1962年,它擴大了更多,附屬於前耶茲納斯市的一部分。 1968年,該市的部分地區附屬於普列奈區市和特拉凱區市,1969年,瓦雷納區市的另一部分。

2001年8月7日,立陶宛總統令宣佈了阿利圖斯區市目前的紋章。

阿利圖斯區有72個考古、395個歷史、144個藝術、29個建築和3個城市古蹟,以及19個山堡。

德魯斯基寧凱(立陶宛語:Druskininkų savivaldybė)是立陶宛阿利圖斯縣內的市鎮,行政中心為德魯斯基寧凱鎮。市鎮面積為454平方公里[1],2021年人口數量為19,011人。 Druskininkai市(立陶宛語:Druskininkų savivaldybė)是立陶宛阿利圖斯縣的一個市鎮。

拉茲迪亞伊區(立陶宛語:Lazdijų rajono savivaldybė)是立陶宛阿利圖斯縣內的市鎮,行政中心為拉茲迪亞伊鎮。市鎮面積為1,309平方公里,2020年人口數量為18,324人[1]。

Lazdijai 區自治市是立陶宛西南部的一個行政區域單位,靠近波蘭和白俄羅斯的邊界。 行政中心 - Lazdijai。

Nemunas 沿該區東部邊緣流動,其支流 Baltoji Ančia 和 Seira 穿過該區。 Telkš Lazdijai 區的 152 個湖泊(最大的 - Dusia、Metelys、Seirijis、Galstas)、5 個池塘(最大的 - Veisiejų、Baltosios Ančias)。 最大的森林是 Kapčiamiestis 森林。

Lazdijai 區的很大一部分被保護區所佔據:Veisiejs 和 Metelii 地區公園、Kalniškės 景觀、Krakini 熱學、Kučiuliškių 動物園、Kuzapiškės 熱學保護區、Veisiejų、Vainežeris 公園。

瓦雷納區(立陶宛語:Varėnos rajono savivaldybė)是立陶宛阿利圖斯縣內的市鎮,行政中心為瓦雷納鎮。市鎮面積為2,218平方公里,2020年人口數量為20,840人。[1]

瓦雷納區自治市是立陶宛南部的一個行政區域單位,與白俄羅斯接壤。 行政中心 - Varėna。

Varėna 區的主要部分位於 Dainava 低地,西北部 - Dzūki 高地,東部 - Eišiškii 高原(最高的地方 - Riliškii 村,193 m,Vydenii 東南 1.5 公里) .最低的地方在 Nemunas 附近(71 m,在 Netiesi 附近)。

該地區的主要部分被森林(Dainavas giria)和沼澤(Čepkelės raistas)所覆蓋。該地區的森林覆蓋率為62%(全國最高)。混交林是荒地的特徵。境內地廣人稀,是立陶宛面積最大、人口最少的自治市。 Nemunas 以其右支流 Merkis 流經該地區。 Telkš Varėna 區的 144 個湖泊(最大的 - Ilgis、Nedingis、Lavysas、Glėbas)、12 個池塘。有 Skroblaus 水文、Ratnyčia 和 Merkina(部分)魚類保護區。該地區有 40 多處天然紀念物(木松、石頭、露頭、幾棵紀念性樹木)。

一月平均氣溫 -5.4 °C,七月 +17.7 °C。年平均降雨量為667-682毫米。積雪的平均厚度為 25 厘米。

在蘇維埃佔領時期,在建區的過程中,考慮過哪個城市應該被批准為行政中心。決定用它來建造靠近鐵路的 Varėna 小定居點,而不是當時更大的 Senojii Varėna 鎮,火車站定居點的名稱就是由此而來。這是由於鐵路提供的優勢而決定的,但瓦雷納真正成為該地區的中心需要時間。這只是在工業公司在那裡成立之後才發生的。現在只有以前的鐵路定居點仍被稱為 Varėna,該地區曾經最大的城鎮現在等同於一個村莊,被稱為 Senaja Varėna。

#考那斯縣#Kaunoapskritis

考那斯縣(立陶宛語:Kauno apskritis)是立陶宛十個縣份之一,位於該國中部。面積8,086平方公里,人口562,841(2020年)。首府考那斯。2010年7月1日,立陶宛撤銷了縣級行政機構,從此考那斯縣僅保留為領土及統計單位。

該縣的紋章可以標明如下:Gules,一個由十字架封閉的argent的auochs頭,或者在他的角之間,由一個紫色的bordure包圍,上面有十個均勻分佈的Lorraine Or十字架。

旗幟的紋章徽章是相同的,因為旗幟是紋章的旗幟。

考那斯縣內有8個市鎮:

比爾什托納斯(立陶宛語:Birštono savivaldybė)是立陶宛考那斯縣內的市鎮,行政中心為比爾什托納斯鎮。市鎮面積為124平方公里,2020年人口數量為4,069人[1]。

該市鎮大部分面積為森林,河口地。

#約納瓦區#Jonavos rajono savivaldybė

約納瓦區(立陶宛語:Jonavos rajono savivaldybė)是立陶宛考那斯縣內的市鎮,行政中心為約納瓦市。市鎮面積為944平方公里,2020年人口數量為41,163人[1]。

該地區以平原為主,地勢起伏,土壤多樣。該地區的大部分地區屬於下涅里斯高原,西北部屬於內韋日斯平原。最高處是庫爾瓦奧佐山脊(113 m,靠近布科尼),最低處是涅里斯河和什文托吉河谷(28 m)。涅里斯河和什文托吉河的北面是維爾基亞山脊,南面是涅里斯河的低地。 一月平均氣溫為-5.0°C,七月平均氣溫為17.4°C。年平均降雨量為 676 毫米。 西北部的涅里斯、什文托吉、蘭克薩和什爾文塔流經該區。 Telkša 在 Jonava 區有 7 個湖泊,4 個池塘。森林覆蓋率 38.9%;松林和混交林盛行。 最大的森林:Bareišiai 森林、Būdu 森林、Gaižiūnai 森林、Pageležių 森林。 約納瓦區可能是立陶宛最外國的名字:有瑞士、巴黎、倫敦、威尼斯等村莊和定居點。

#凱希亞多里斯區#Kaišiadoriųrajono #savivaldybė

凱希亞多里斯區(立陶宛語:Kaišiadorių rajono savivaldybė)是立陶宛考那斯縣內的市鎮,行政中心為凱希亞多里斯。市鎮面積為1,087平方公里,2020年人口數量為29,526人[1]。

它與Širvintos、Prienai、Kaunas、Jonava、Trakai 區、Kaunas 市和 Elektrėnai 市接壤。全市佔地10.87萬公頃,其中耕地佔54.84%,工業企業和道路佔29.2%,水體佔3.85%,城市和居民點佔2.48%,工業企業和道路佔2.22%,其他佔7.36%目的。

Kaišiadori 區的西北部為 Neris 盆地的低地,東南部為 Dzūki 高地(Aukštadvaris 地塊)。該地區的最高點從那裡升起 - Vaitkūnai 山(251 m)。

該地區1月份平均氣溫為-5.1°C,7月份為+17.5°C。年降水量 631 毫米。

Neris 流經該地區的東北部,其支流 Laukysta、Žiežmara 和 Lomena 穿過該地區。 Nemunas 沿西部邊界流動,其支流 Lapainia 和 Streva 穿過該地區。 Telkša Kaišiadorių 區的 29 個湖泊,8 個池塘。最大的森林:Pravieniškių、Strošiūnai、Gegužinė。針葉樹佔所有林分的 63%(松樹 38%,雲杉 25%)。混交林地塊通常由闊葉樹和雲杉樹組成。最大的沼澤是 Palaraištis。開採礫石,有泥炭。

(圖片來源引自:官方網站和Googlemap)

#立陶宛#LietuvosRespublika#instagram #googlemap#youtube#lonelyplanet#秘境探險#夫妻蜜月