「這次真的最後一次!」——買東西時的自欺欺人行為學

嗨~我是金刀大,不想當媽的二寶媽X家庭財務規劃師。每次我吃炸雞前,都會跟自己說:「這次真的最後一次了!」

然後吃完之後,開始懺悔,默默滑開手機想找酵素或代謝茶,心裡還會補一句:「我明天一定會開始健康飲食」。

但隔天壓力一來,又默默點了奶茶加厚片吐司套餐,然後繼續對自己說:「這次真的真的最後一次」。

這種自欺欺人的循環,不只出現在食物上,在花錢這件事上更是經典重演。

有時候,買東西的那一刻很像許願,好像花了錢,就能變得更有自律、更有質感、更有目標。

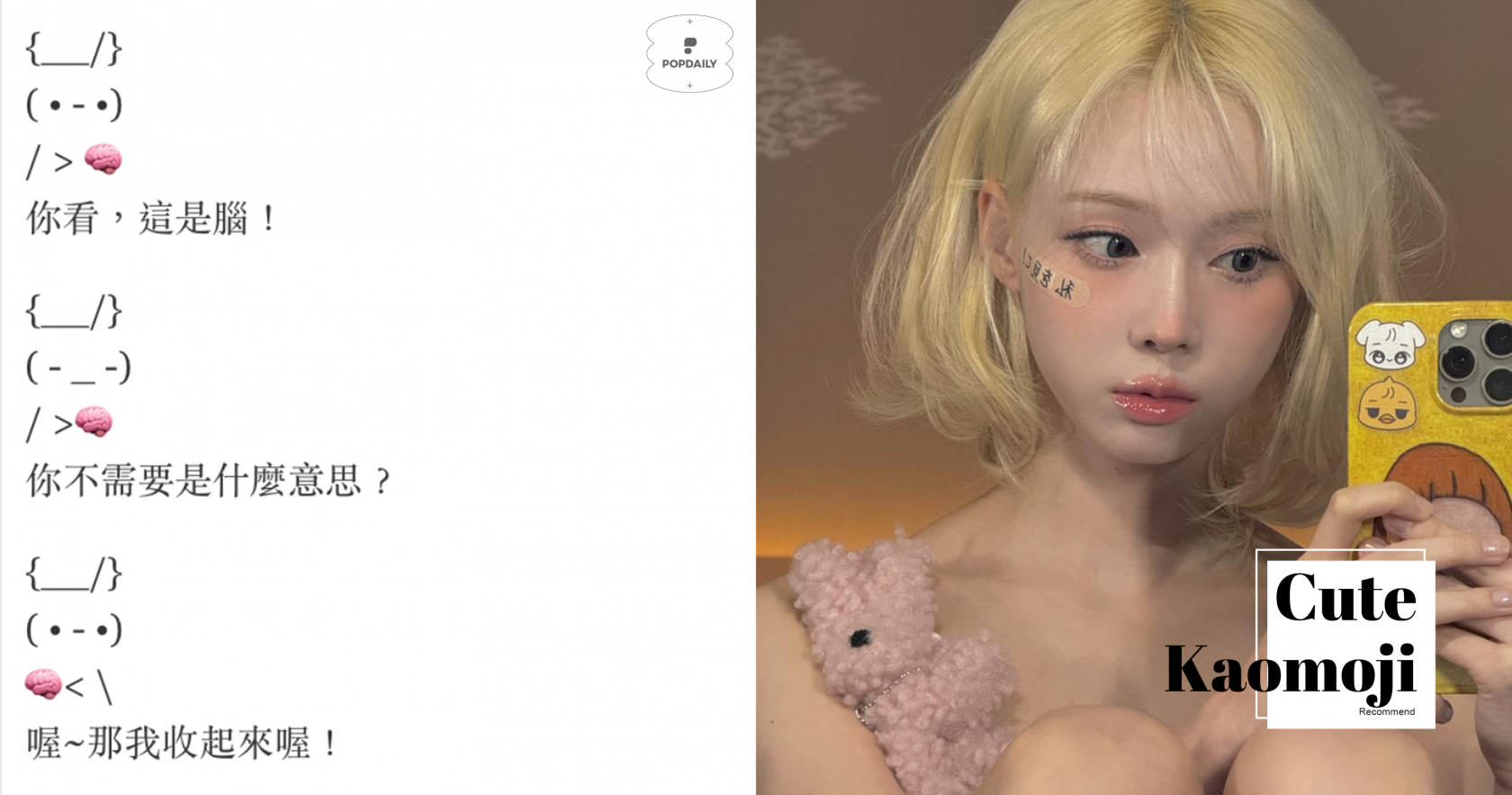

但你有沒有發現,那些買回家的東西,最終變成某種「提醒」——提醒你,你又沒做到。( ´Д`)y━・~~

比如:

- 買了健身房會員卡,就會去運動(事實:會去一次,拍照打卡)

- 買了五套瑜珈服,幻想自己早晨都會冥想(結果再也沒穿過)

- 買了三罐酵素,覺得身體代謝會變快(但炸雞還是照吃)

- 買了收納盒,希望自己變成整齊的人(最後收納盒也變成亂源之一)

其實每一筆消費背後,藏著一段「理想的自己」劇本。 我們以為買下去,就能變得不一樣。

但結果往往是只有卡費變多,自己卻沒改變。

然後又開始下一輪:「這次不一樣,我真的會改變!」

我們來拆解幾個常見的自我欺騙式購物心態:

1.「這麼便宜,不買太可惜!」

事實是:你根本不需要它,只是腦袋把折扣當成機會,身體卻把它當成焦慮的出口。

2.「我一定會用到啦~」

三年後,那東西還在塑膠套裡,甚至連外包裝上的膠帶都沒撕開。 這句話真正的意思是:「我現在沒用到,但我希望未來的我會變得很積極」。

3.「買了我一定會更有動力!」

買東西不能解決拖延,行動才行。 而且說真的,當你靠刷卡來逼自己努力時,常常會連努力都變得更痛苦,因為那背後多了負債感。

這些心態聽起來像是理由,其實都是「延期處理真實情緒」的藉口。 我們不是缺東西,是缺方向感,也可能是在壓力底下找出口而已。

像我之前也寫過一篇《壓力大就想吃甜食?小心,你可能不是餓,而是財務焦慮了!》,裡面有更深入聊到壓力怎麼默默影響我們的消費行為, 如果你最近常常一壓力就想買、想吃、想獎勵自己,推薦你去看看那篇,會很有感。

每當你快要按下購買鍵,可以試著問自己這三個問題:

- 我是需要它,還是只是想變成「有它的那種人」?

- 它會讓我的生活更簡單,還是更混亂?

- 如果買了這個,我準備犧牲什麼?

這不是叫你都不能買,而是買之前「先想過」,把選擇權拿回自己手上。 當你有意識地花錢,才不會在月底看帳單的時候懷疑人生,然後開始想靠宇宙下訂單來扭轉局勢。

如果你也常對自己說「這次真的最後一次」,卻還是一次次破戒, 那可能不是你沒自制力,而是你還沒找到一套適合自己的消費原則。

我們的八週存款成長營不是什麼嚴肅的理財課,也不是要你變成記帳狂人,而是一個免費社群,歡迎你來這裡陪伴彼此、交換想法、找到節奏。

每週三晚上會有一次輕鬆的LiveTalk分享,我會聊一些媽媽們最常遇到的存錢痛點、消費卡關,還有怎麼一步步建立自己的花錢原則。

不是上課,是陪聊;不是績效競賽,是溫柔練習。