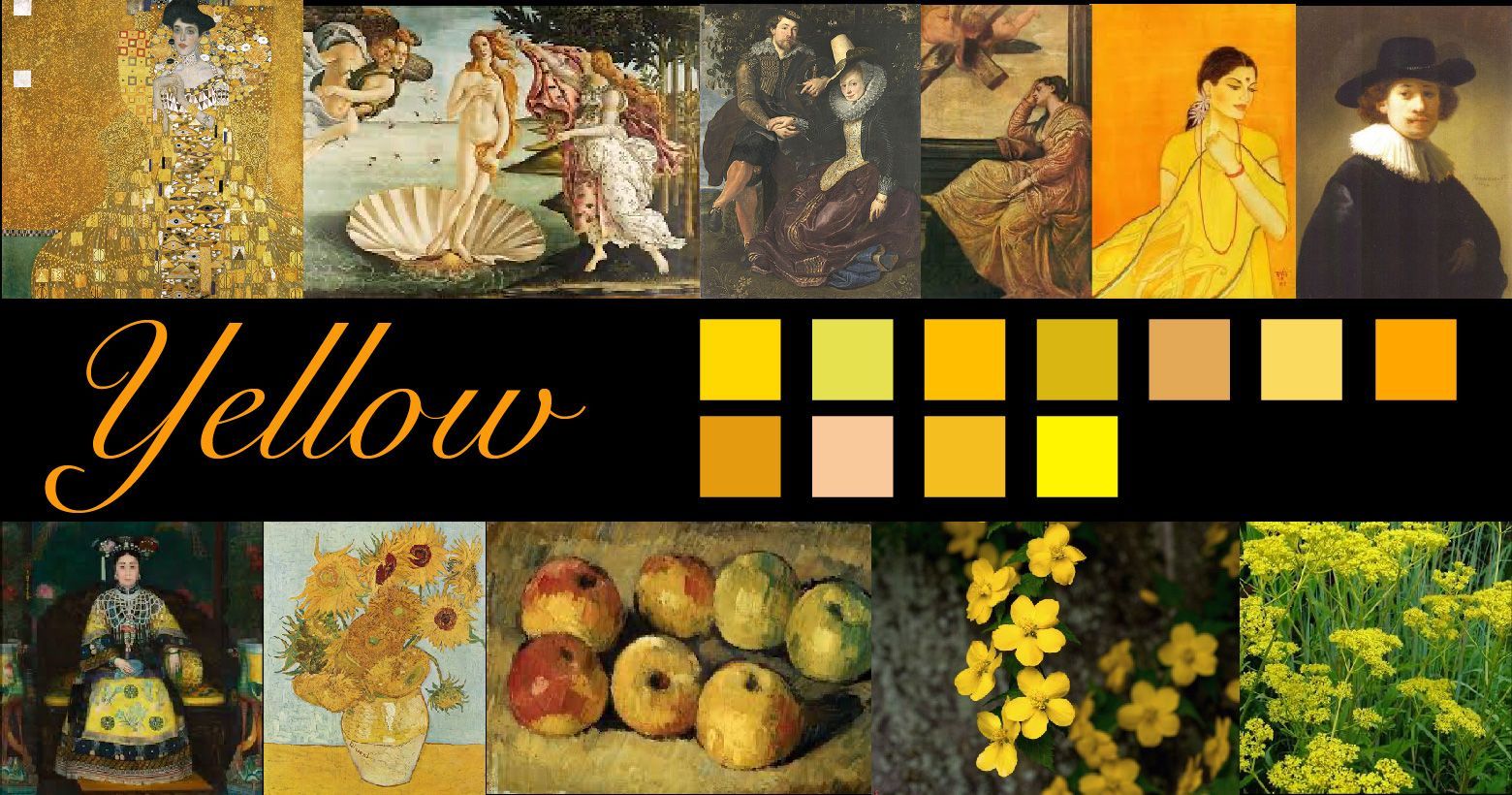

顏色特輯🟡:走過幾千年的歷史『黃色』如何成為人類生活不可或缺的存在❓

黃色身為色彩裡最明亮的顏色,印刷四色CMYK其中一代表色,光鮮亮麗的外表彰顯出頑強的性格,卻是幾個世紀以來藝術家難以駕馭的色彩。

追溯過往的歷史,黃色的象徵很兩極化,無論是在社會大眾文化,還是用於對一個人的形容,它都有著負面的代表,例如黃皮書、黃疸、黃禍、yellow belly(美國俚語膽小鬼的意思),然而另一方面黃色卻又是帝王權勢高高在上、神祇神聖的象徵。

今天就讓我們一起來探究黃色究竟有何魅力,走過千年的歷史是如何引領出新潮流,總能讓全世界為之瘋狂,而在它珍貴美麗的石榴裙下又有什麼致命的危機呢?

(圖片來源:Pinterest)

點燃人類慾望的顏色——金黃Gold yellow(色號:#FFD700)

金黃色或稱作金色並非單色而是一種似金顏色的漸變黃色,因此通常歸類在黃色。

維也納象徵主義畫家古斯塔夫·克林姆(Gustav Klimt)的作品《艾蒂兒肖像 Portrait of Adele Bloch-Bauer》是畫家黃金時期的最後一幅作品,畫中主角艾蒂兒坐在一大片黃金中,全身上下被黃金給包圍,如女神般的排場和穿著,福被譽為「金色蒙娜麗莎」的作品是奧地利的國寶之一,曾經一度成為史上最貴的畫作。就如同黃金自古以來尊貴的地位。我想不用多解釋大家都知道人類對黃金的慾望有多深,全世界都曾上演掏金熱潮的戲碼。

↑艾蒂兒肖像 Portrait of Adele Bloch-Bauer

要在一幅畫上鍍金並不容易,必須先將金幣敲成邊長約8.5公分的正方形、像蜘蛛網般的薄片,優秀的金箔匠可以從一枚達克特(ducat,歐洲從中世紀後期至20世紀期間流通的一種貨幣)鎚打出100片金箔。再將金箔用鑷子夾起,壓到畫板、模型或畫框上,由於金箔非常薄,所以幾乎任何膠水都適用,常見如蜂蜜、阿拉伯樹膠、蛋白做成的釉漿。

另一方面當時期的黃金較為暗淡,若要保持閃閃發亮,必須勤於擦拭。

其實藝術家會使用黃金,也並非真的為了做出逼真的效果,更多是在於黃金本身的價值,即便文藝復興時期的藝術家開始喜歡將人物至於比較自然的環境中,他們還是喜歡使用華麗的黃金顏料。用黃金凸顯華麗布料上的裝飾配件,既可以展現財力,也可以代表神性,例如在山卓.波提且利(Sandro Botticelli)舉世聞名的畫作《維納斯的誕生 The Birth of Venus》畫中維納斯的頭髮裡就含有金箔。

↑維納斯的誕生 The Birth of Venus

一度消失在藝術界的黃色顏料——鉛錫黃 Lead-tin yellow(色號:#E6E14F)

2021年中國在三星堆遺址中一片青銅殘片的表面發現非比尋常的黃色鏽蝕,經過鑑定確認為鉛錫黃。

鉛錫黃作為顏料使用最早可追溯到1300年,從15世紀到18世紀中葉一直都是西洋藝術作品中最主要的黃色來源,包含喬托(Giotto di Bondone)、提香(Titian)、丁托列托(Tintoretto),以及荷蘭畫家林布蘭(Rembrant)的作品都能見其蹤跡。

1609年魯本斯( Peter Paul Rubens)為自己和妻子伊莎貝拉.布蘭特(Isabella Brant)所畫的雙人自畫像,畫中從妻子身上的大草帽、胸衣上繡的黃色花、縐領,到魯本斯身著華美的上衣、黃藍相間的亮光綢,這些極具象徵意義的金黃色調即是使用鉛錫黃。

然而從1750年開始,這種顏料的使用頻率逐漸減少,到19世紀以後更是消失在作品中,而且在1941年以前,理查.賈可比(Richard Jacobi)的實驗鑑定結果尚未出現時,幾乎是沒人知道有這個顏料存在。至今鉛錫黃當初到底是如何製作而成?又是為何會失傳?都還是未解之謎團。

另一方面在中國鉛錫黃會出現在早期的油畫和琺瑯器上,多是人工製成,因而根據專家們的研究推論,這個史前青銅時代遺址出現的鉛錫黃則比較可能是自然界腐蝕而來。

↑魯本斯與伊莎貝拉.布蘭特的自畫像 Rubens Self Portrait With Isabella Brant

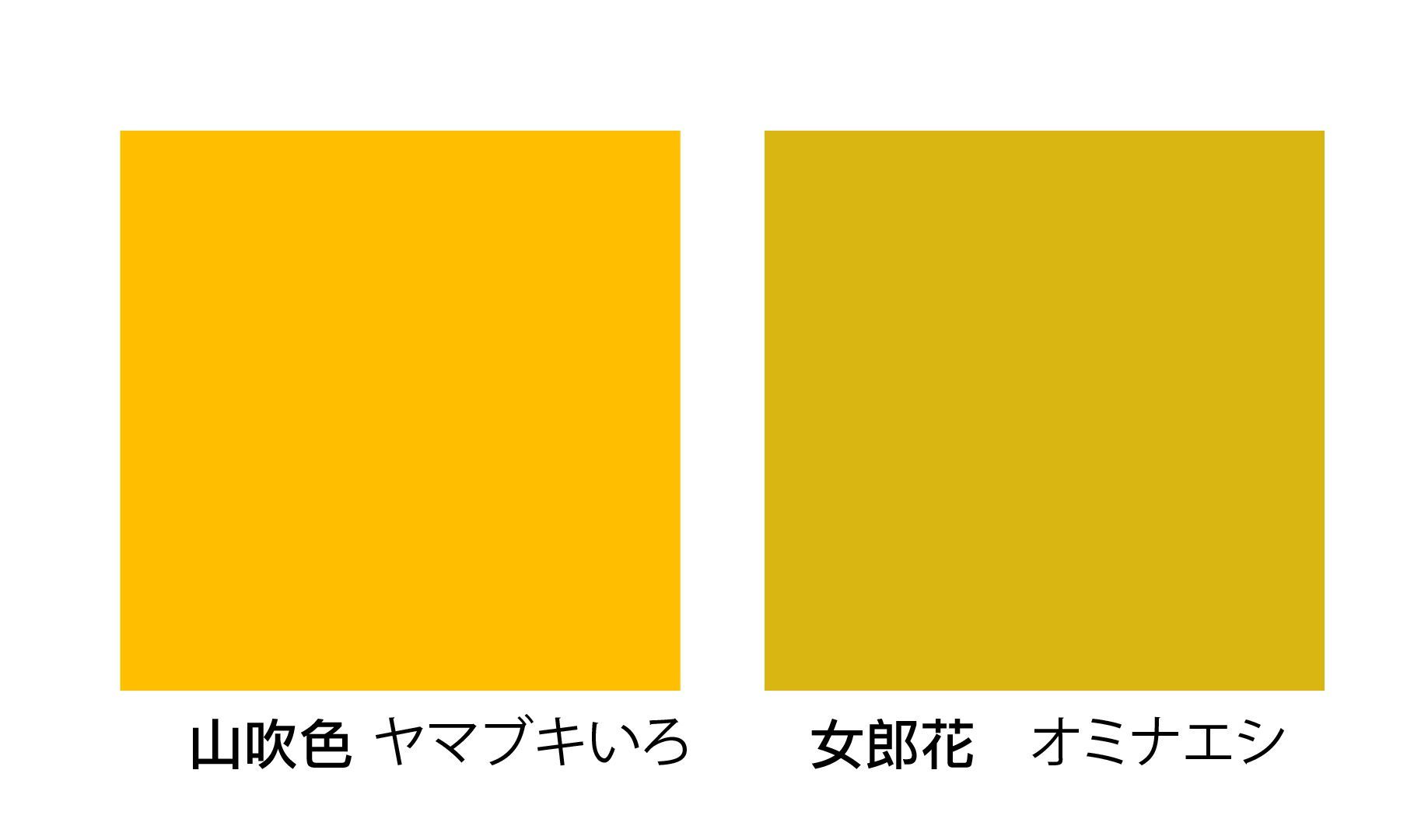

源自花名的日本傳統黃色——山吹色 ヤマブキいろ(色號:#FFBF00)、女郎花 オミナエシ(色號:#D9B611)

山吹色一名取自名為山吹花的植物,中文稱作棣棠花,屬於薔薇科棣棠花屬內唯一一種落葉灌木,只有一種的獨特也反映在其花獨特、帶點朱紅的黃色。山吹在晚春開花,象徵著告別春天進入豔陽高照、生氣蓬勃的夏天,其花色也正呼應春夏更迭的時節。

由於山吹色與黃金的色澤相近,因此在日本的時代劇或歌舞伎中常會以「山吹色的菓子」藉以形容小判(江戶時代的金幣)。

女郎花即我們所稱的黃花敗醬草,屬於忍冬科敗醬屬的多年生草本植物,秋天會開出黃色的花。

日本有一首《秋季七草源》的和歌,其中女郎花即是詩歌中所描述的秋天七草之一。因而女郎花的黃色成為了秋季服飾的代表色。另外取其花在秋風下吹彿搖曳姿態的意境,「女郎」一詞通常也用來代表身份高貴的女性或年輕女子。同時也代表中秋月圓代有透明感的黃色。

撲朔迷離傳奇的黃色顏料——印度黃 Indian yellow(色號:#E3A857)

大約在1700年代晚期有一種做成粉球狀、擁有強烈氨臭味的顏料從東方被帶進歐洲,出現在畫家們的油畫和水彩畫中,色彩如陽光般明亮、充滿活力。儘管印度黃是許多印度傳統畫家使用的顏料,但是卻沒有人清楚它的來歷。

根據探險家兼植物學家約瑟夫.胡克(Joseph Hooker)寫給印度辦事處所得到的回函記載,印度黃或稱作piuri在印度主要用以粉刷牆壁、房舍和圍欄,偶爾也作為衣物染色,但因為氣味關係,作為一物染劑的用途並未造成流行,經過一連串的追蹤與調查發現這神秘的黃色顏料,是從農村裡營養不良的乳牛的尿液中提鍊而來,這些乳牛每天僅被餵食芒果葉和水,使得牛隻排出異常亮黃的尿液,工人會用小土罐收集,經過一連串的煮沸、過濾、將沈澱物搓成小球、以火烘烤的工程,最後再日曬收乾而成。

不過就在這個調查結果公諸於世不久後,這個顏料卻突然人間蒸發。據說是遭到禁用,但卻沒有想關的法令。2002年英國作家維多莉亞.芬蕾(Victoria Finlay)曾到此顏料的發源地——印度的城市密札浦調查,但是住在當地現代的居民沒人知道piuri為何物,一點線索也沒有。

(圖片來源:約翰.萊蘭茲圖書館John Rylands Library館方典藏的印度繪畫手稿)

畫家調色盤一定要有的顏色——拿坡里黃 Naples yellow(色號:#FADA5E)

討喜、明亮、溫暖的拿坡里黃或稱作那不勒斯黃是一種含有銻酸鉛的暖黃色顏料,曾經主要作為玻璃和瓷磚的著色劑,大約在18世紀開始被廣泛使用,並且取代鉛錫黃成為歐洲藝術家們最常用的顏料。

然而作為顏料拿坡里黃並不穩定(迄今也無人知曉為何比起拿坡里黃相較穩定的鉛錫黃會被取代),潮濕、不乾淨的空氣都很容易使它變色,甚至變黑,使用時還得小心確保它不會接觸到鐵製、鋼製的器具使其變質。

根據記載一般認為這種顏料直到20世紀中葉主要是從維蘇威火山(Mount Vesuvius)上一種硫磺礦物開採,不過銻酸鉛算是最古老的顏料之一,從古埃及時代就已有專門的技術製造。

雖然作為顏料拿坡里黃有著不穩定的缺點,但是穩定堪用的黃色顏料一直到20世紀才出現,所以對於當時代的畫家們而言它仍是不可或缺的存在。傳言後印象派畫家保羅.塞尚(Paul Cézanne)就曾發現一位同輩藝術家他的調色盤裡沒有這種顏色令他驚訝地大喊:「你的拿坡里黃呢?」

↑保羅.塞尚的《蘋果 Apples 》

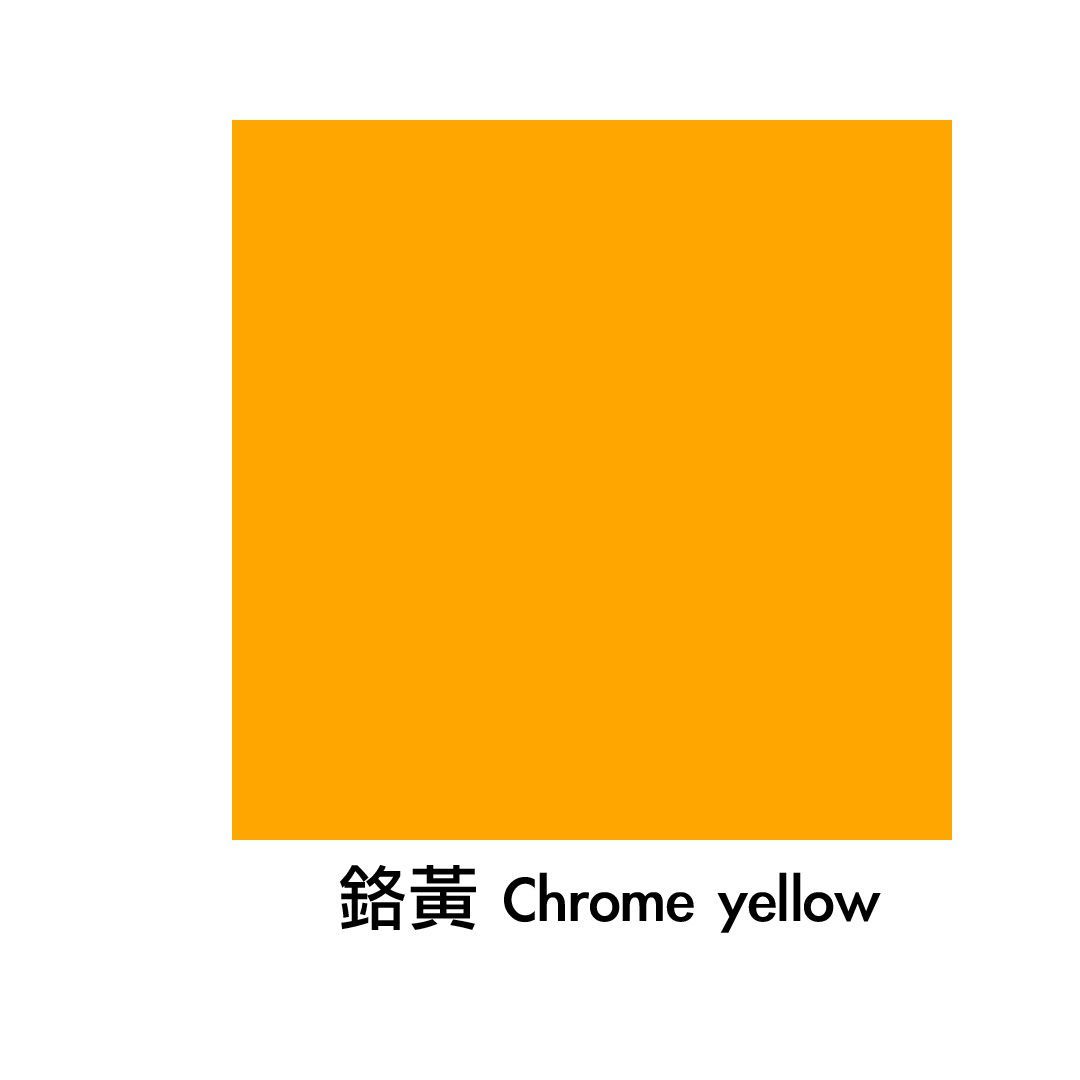

如同花一般燦爛美麗的綻放又隨著時間而凋零的黃色——鉻黃 Chrome yellow(色號:#FFA700)

19世紀後半葉前衛的印象派畫家已經找到飽和度極佳的紅色與藍色,但遲遲無法找到適當對應的第三原色黃色,來創造出畫面的均衡構圖、足以點亮匹配的互補色。鉻黃的出現讓梵谷(Van Gogh)愛不釋手,他用這種黃色顏料搭配藍色的背景開始創作流傳於世《向日葵系列》作品。

鉻黃最早的起源可追溯至1762年,西伯利亞一處金礦挖出的猩紅成水晶,科學家將其命名為鉻鉛(crocoite,源自希臘文krokos意指橙黃色),但因為供應量不穩定、價格過高,因此當時並未不常被用來作為顏料使用。直到後來法國化學家沃克蘭(Louis-Nicolas Vauquelin)研究發現這種橙色石頭裡有著新元素,將其命名為鉻(chrome或chromium,源自希臘文colour顏色的意思),而在鉻裡面的鹽化合物能帶來極為豐富多樣的色澤,並在1804年提出鉻成為顏料的想法,1809年開始鉻作為顏料開始出現在藝術家的調色盤上。

然而鉻黃有著致命的缺點即是會隨著時間逐漸轉為暗褐色。阿姆斯特丹的研究者在針對梵谷的畫作進行研究發現,因為在陽光下鉻黃會與其他顏色發生作用,因此向日葵的花瓣出現暗褐色的情況特別明顯,就如同真實的向日葵花朵,無論花開時多麽燦爛美麗,仍會隨著時間而凋零。

↑梵谷的《向日葵 Sunflowers》( 第三版)

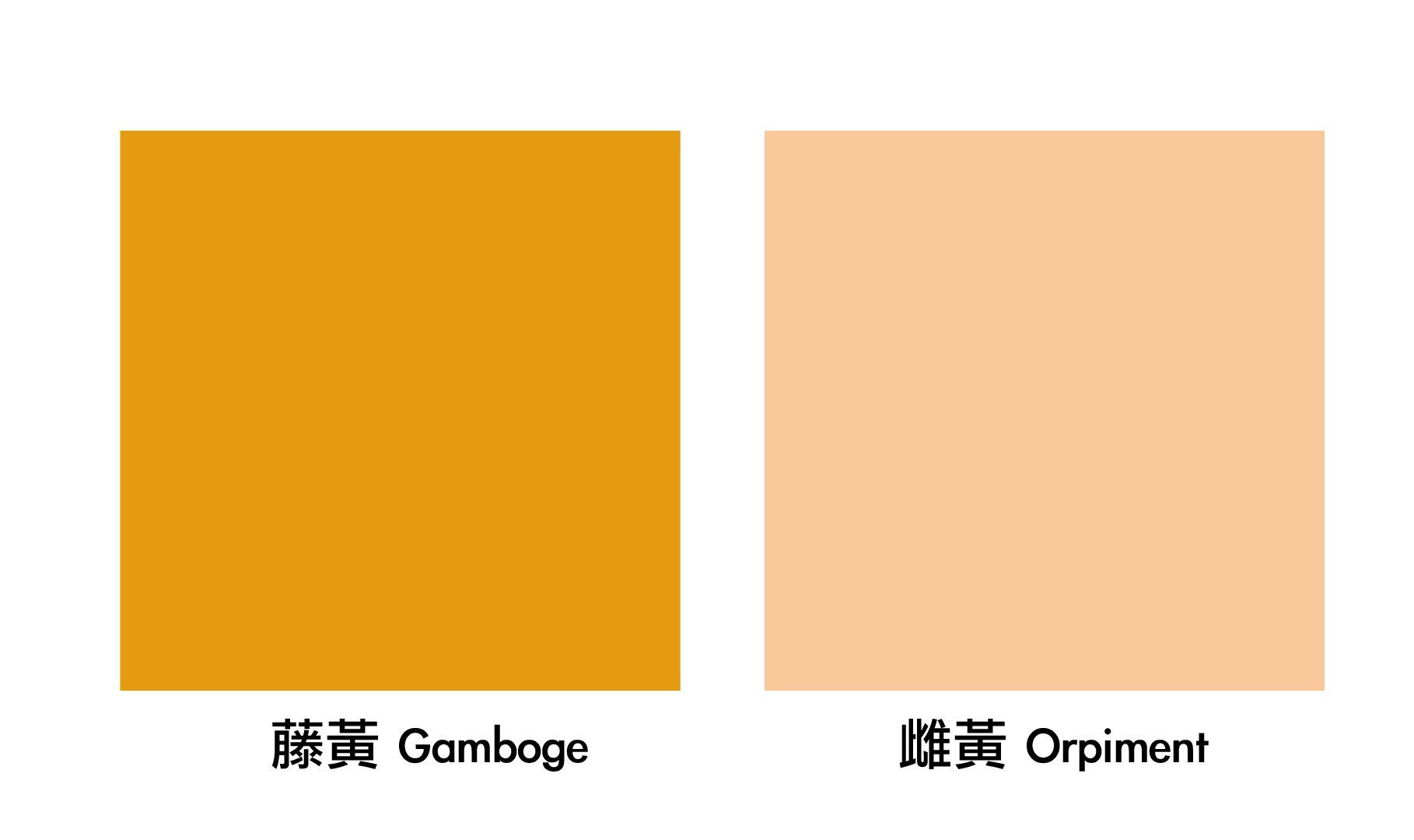

致命魅惑的黃金色顏料——藤黃 Gamboge(色號:#E49B0F)、雌黃 Orpiment(色號:#F9C89B)

藤黃取自一種東南亞金絲桃科植物藤黃果樹液的結晶亦即樹脂。和前述的印度黃皆是大航海時代帝國主義下的貿易產物。

在傳入西方好幾個世紀以前,日本、中國與印度的藝術家就已經會應用藤黃來創作捲軸、繪製柱頂與古老細密畫。1603年這種顏料被裝載在一艘荷蘭貿易的商船裡,初次進到歐洲,西方的畫家們對這款全新、如陽光般明亮的黃色為之瘋狂。

藤黃色澤鮮黃,且具有黃金色澤的特性,林布蘭在畫油畫時喜歡在他畫中的人物周圍添加藤黃以呈現出黃金色色澤的光暈。皇家園藝學會的植物學藝術家威廉.胡克(William Hooker)將藤黃和普魯士藍混合特製出胡克綠(Hooker’s green),用以描繪樹葉的顏色。

事實上藤黃除了是畫家調色盤上的顏色也是藥劑師的處方籤用藥之一。1936年一位執業醫生羅伯.克里斯提森(Robert Christison)在一場講學中形容藤黃是一種絕佳且效果強大的通便劑。數量太多則可能會致命。據說在專門販售藝術家專用顏料的溫莎&紐頓公司裡,負責敲碎藤黃樹脂的工人們,在工作期間每個小時都得跑一趟廁所。

隨後這種顏料被人造黃色鈷黃給取代,溫莎&紐頓公司則一直到2005年才停止販售藤黃顏料。

↑林布蘭的肖像畫《夜巡》、《年輕女子肖像》、《大鬍子男頭像》

↑林布蘭的《自畫像》

根據文藝復興時期的畫家琴尼諾·琴尼尼(Cennino Cennini)所寫的《藝匠手冊》,雌黃是從煉金術中提鍊而來的。帶有天然光澤一般被認為與黃金相似的雌黃,是種礦物顏料與赭石並列為兩種古埃及藝術家使用的黃色顏料。雌黃的成分是一種淡黃色的三硫化二砷,其中含砷量約有60%,和藤黃一樣也曾被用來當作通便劑使用,同樣具致命性。在東南亞的爪哇、峇里島,以及中國等地都能開採。

如果你對古埃及文化有研究,雌黃會出現在莎草紙捲軸上,也被用來裝飾圖坦卡門(Tutankhamun)墓穴裡的牆面,甚至在其墓室的地板上還被發現一個裝有雌黃的小袋子。不僅古埃及文明,9世紀的《凱爾經》、印度泰姬瑪哈陵的牆面,以及中世紀文本《百工秘方書》皆有雌黃的蹤跡。

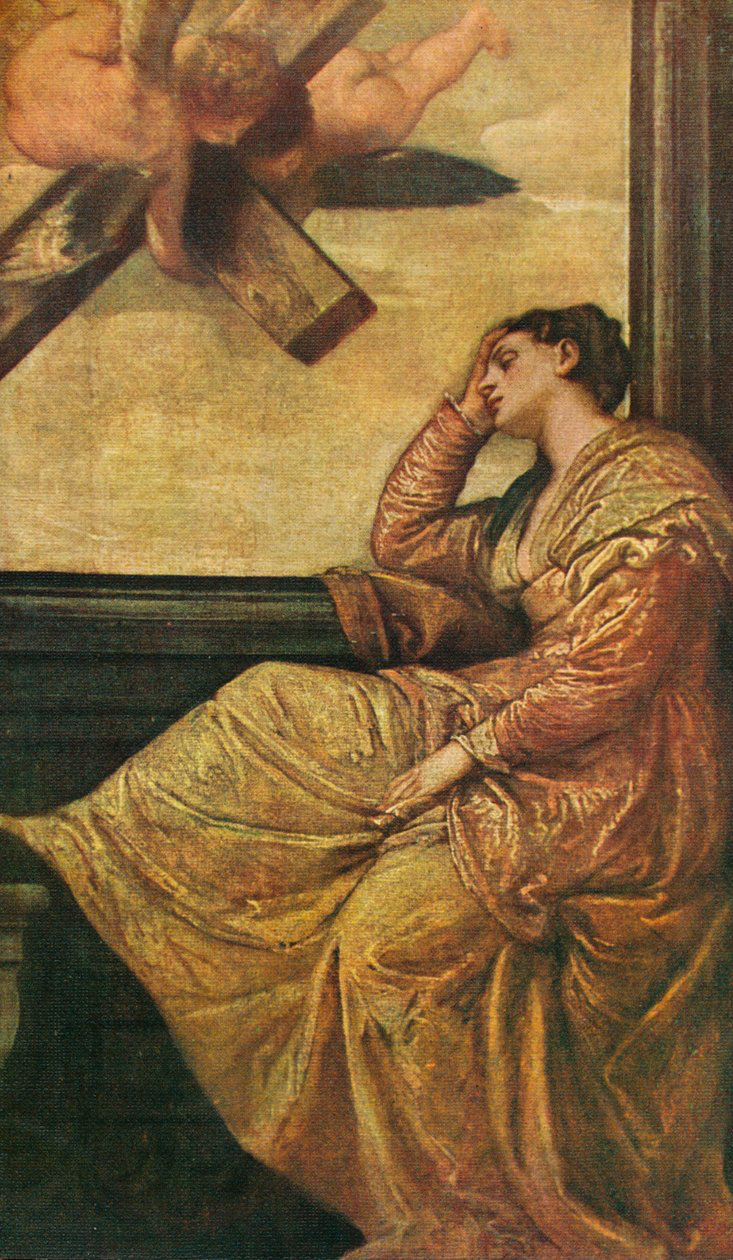

儘管雌黃具有毒性,作為顏料不易乾、容易和其他顏料產生作用,但其特別的色澤依然讓藝術家願意冒險使用,看看保羅.委羅內塞(Paolo Vernese)的《聖海倫娜之夢 The Dream of Saint Helena》那金光閃閃的色澤多麽優美,就像琴尼尼說的:「黃的多漂亮,比任何顏色都更像黃金。」這也讓雌黃在藝術界有了不可抹滅的地位,一直到19世紀仍是普遍被使用的顏料。

↑保羅.委羅內塞的《聖海倫娜之夢 The Dream of Saint Helena》

皇帝的專用色——帝國黃 Imperial yellow(色號:#F4BE20)

皇帝的專用色——帝國黃 Imperial yellow(色號:#F4BE20)

當年凱瑟琳.奧古斯塔.卡爾(Katharine Augusta Carl)受命前往紫禁城為慈禧太后畫肖像,從皇室隨處可見專屬的赤金黃到慈禧一身帝國黃絲綢,無一不令人震懾。

自古黃色在中國一直是個特別的存在,它是五行中其中一色,「天地玄黃」方位居中,對應到土星,季節為長夏,聖獸為麒麟。《春秋繁露》中記載黃色為王者之色,因此王者們便開始對這個顏色展開佔有性的使用。西元618年唐朝初年首度明令:「百姓與官員禁止穿戴赤黃。」

千年以來在中國除了皇帝以外,只有少數皇帝近身的侍衛武士,被特別賞賜者才可以穿著黃色,也因此有了帝國黃一詞。

另一方面要製作出黃染製品也挺費工夫。它的主要原料是取自毛地黃或中國毛地黃,若要精準染出想要的顏色,必須在農曆8月底時採收植物的根莖加以搗成膏狀。大約1.2公升的毛地黃根糕,可製成一塊4.6公尺見方的絲綢。此外若要讓顏色滲入布料、使其不易脫色,必須使用以橡樹、桑樹或艾草灰製成的媒染劑,而加熱的鍋子必續防鏽,每一塊絲綢都得在兩個顏色稍微不同人染缸中浸泡。

隨著清帝國的滅亡,乘載著千年歷史文化的帝國黃最終也不得不走向落幕。

↑凱瑟琳.奧古斯塔.卡爾的《慈禧太后肖像》

新世代的代表——迷幻黃 Acid yellow(色號:#FFF500)

2024年年初,黃色小鴨的回歸再次讓全台捲起黃色風暴。古今中外顯明的色彩總能讓黃色的代表物成功博得眾人的眼球風靡一時。1960年代是一個覺醒的時代,西方進行了一場反文化運動,整個社會價值觀發生重大改變,藝術界也連帶掀起風波,普普藝術(pop art)就在這樣的環境下誕生,普普藝術家不但反抗傳統學院派,甚至否定現代主義藝術,普普(pop)一詞源自於流行(popular ),對流行時尚具有深遠的影響力,而黃色如此鮮豔、特例的顏色正好搭上這波風潮,從安迪.沃荷(Andy Warhol)的瑪麗蓮夢露肖像到羅伊·李奇登斯坦(Roy Fox Lichtenstein)筆下鮮明的漫畫人物都出現了黃色的蹤跡。

這一波革命延續到了現在,包含你我的日常生活文化,例如我們常見的計程車顏色,還有你一定看過這個符號『😂』,它在2015年牛津英語辭典選為當年度的風雲字,儘管它不是一個字。

這個笑到飆淚的符號源自於一個很簡單的圖案:黃色飽滿的圓配上黑色半圓弧線的嘴巴。1963年這張笑臉在美國一個電視節目中登場,一對住在費城的兄弟以類似的圖案設計製成徽章。而在政治動盪不安的1970年代,這個笑臉被用來作為顛覆的象徵,遂成為了一種流行文化,這張迷幻黃色笑臉快速地向外擴散,後來延伸出銳舞(Rave)文化(年輕人喜愛的通宵達旦的舞會),1980年代末期,新聞記者將這個詞用以稱呼從浩室音樂(house music)中,發展出來的一種派對現象及次文化,此外「迷幻」一詞亦有迷幻藥(LSD)的意思,同時這種明亮的黃色也帶動夜店的雷射燈光秀發展。

如今銳舞文化雖已不復過往的風靡,但那張看似無害的迷幻黃色笑臉卻仍繼續綻放,對新世代而言它的象徵意義大不相同。

我想無庸置疑的是黃色在這一波覺醒時代的革命為人類文化帶來新的改變,再次成為新世代不可或缺的存在。

(圖片來源:高雄旅遊網)