📚📑📝:《液態現代性》| 一切穩固的事物終將瓦解(上)

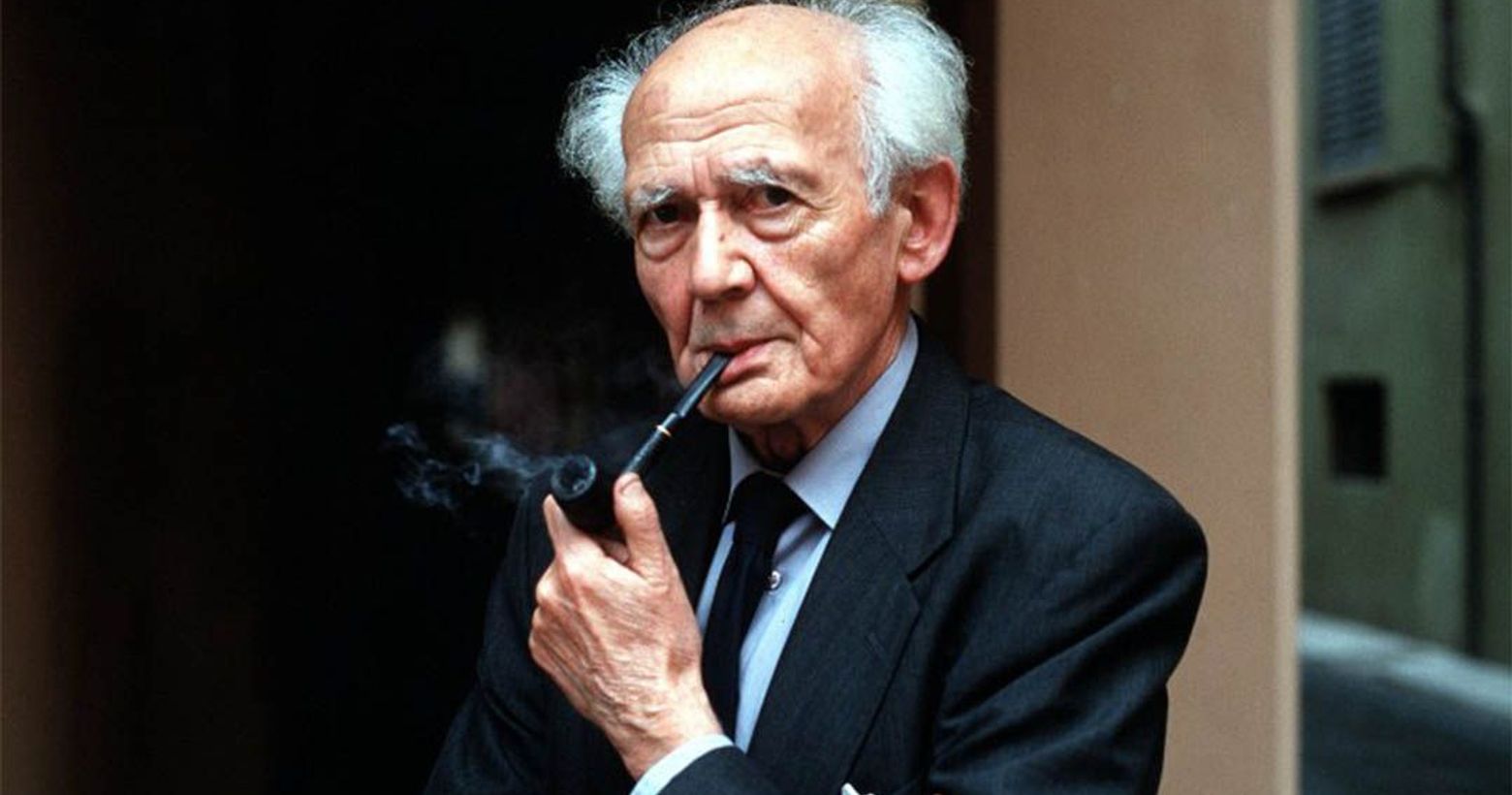

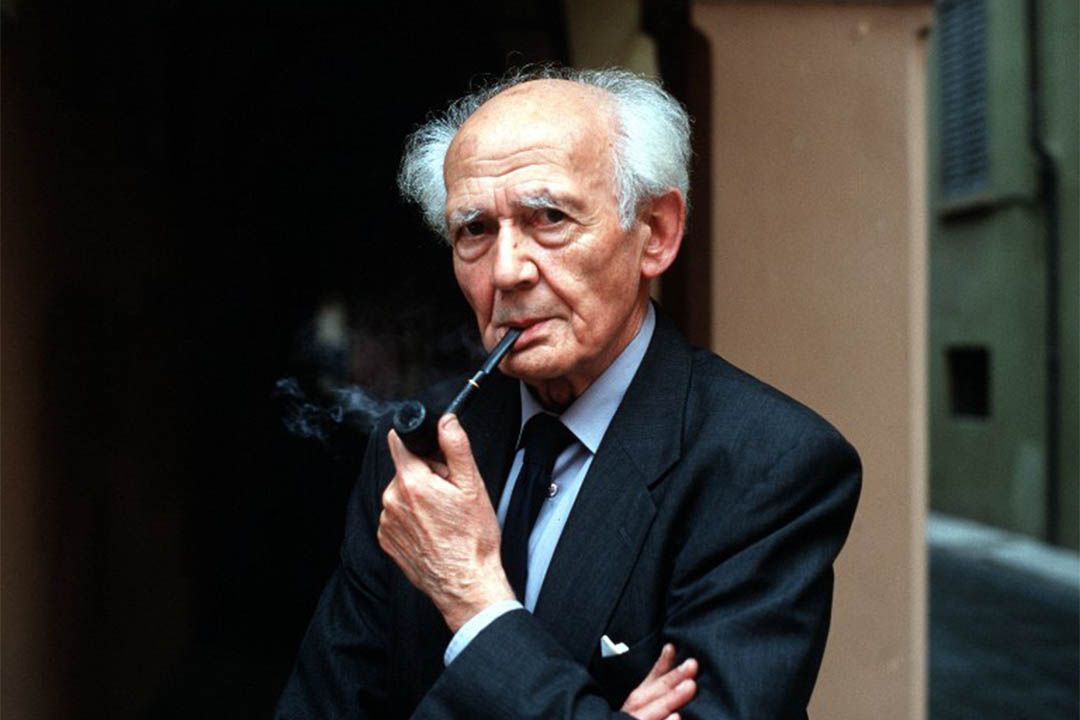

齊格蒙.包曼(Zygmunt Bauman)來源:端傳媒

╴

- 齊格蒙.包曼(Zygmunt Bauman, 1925–2017)

本學期讀到最重磅的作品絕對是社會學大師齊格蒙.包曼的《液態現代性》(Liquid Modernity),包曼是當代最具影響力的社會學家、思想家,也是研究現代性與後現代性問題最著名的理論家。他的「固態/液態」觀點剖析整個社會的文化脈絡,是我目前看到各個社會學理論中最獨到的;我曾經的一個流行文化現象的觀察,「製造觀光景點」,在我拜讀完這本書後,才驚覺我的觀察也有符合液態現代性的概念。

我試著舉消費社會所衍生的「快時尚」來說明液態現代性,另外,我會提出人類在吸收資訊的進程,資訊也逐漸瓦解、碎片化,呈現一種「資訊洪流」的樣態。這也是我的主修,資訊如何在社會傳播一直都是傳播領域很重要的研究項目。

╴

- 標籤化的「我是誰」

來源:Heaven Raven

.

20世紀下半葉,現代社會開始發生一場轉折,從一個主動製造的社會變成一個主動消費的社會,也埋下了快時尚的種子。快時尚可以存在,要拜生產能力大量提升所賜;快時尚的後果大家最直觀能想到的便是,衣櫃所購買的任何一件服飾都不會是永久的存在。法國文學批評家羅蘭 · 巴特(Roland Barthes)描述:

如此大量生產的服飾,如果都要能在市場上流通,那麼就要給予所有的時尚概念有限的存在(時間與空間皆是);就如安迪.沃荷(Andy Warhol)所說

在我高中時期一直到大二目前為止,我已經看到至少有三種流行穿搭交替,韓風、美式風、復古路線...... 五年內至少有三種時尚概念的流變,不過我得自己坦言,我並不是個很會觀察時尚文化現象的人,像是「古著」我就不太確定是不是一種短時間的穿搭存在。

特別是高二到高三那一段期間,中國的說唱節目特別熱門;那時候嘻哈的穿搭幾乎變成是人人首選,當時沒有在關注說唱的我很是手足無措。等我畢業之後反而掀起一種復古的穿搭(寬褲、花襯衫、中分髮型),有次我媽看到現代年輕人的穿搭,她後來跟我說這些都是90年代很流行的穿搭,我看到照片後才驚覺真的是一模一樣。

來源:Dappei搭配

.

到了近期圓框眼鏡的大流行,也是二十世紀初很多美國人的眼鏡首選。五年內的時間,同一批人換了至少三套服飾、配件;這些穿搭的背後不只是對於時尚的追求,事實上,也是一種對於自我認同的追逐。服飾變成是一種「標籤化」的個人特色,透過這些穿搭來告訴全世界自己有跟上這一波潮流、對於當前流行文化的認同。

包曼認為,在液態現代性下,人們放棄了固著的安全感更願意去享受不斷增長的自由、購買自由、消費以及享受生活。個人對於自己的自我認同逐漸模糊;大眾需要透過外在事物來代表自己,於是讓「我是誰」不斷周旋在很多選項,等到手中的選項過時、變舊、泛黃後再挑其他選項;「我是誰」這問題也不再有穩定的根基,個體也在其中開始失去個人特色。