📚📑📝:大四暑假的書單|文學、報導文學專區

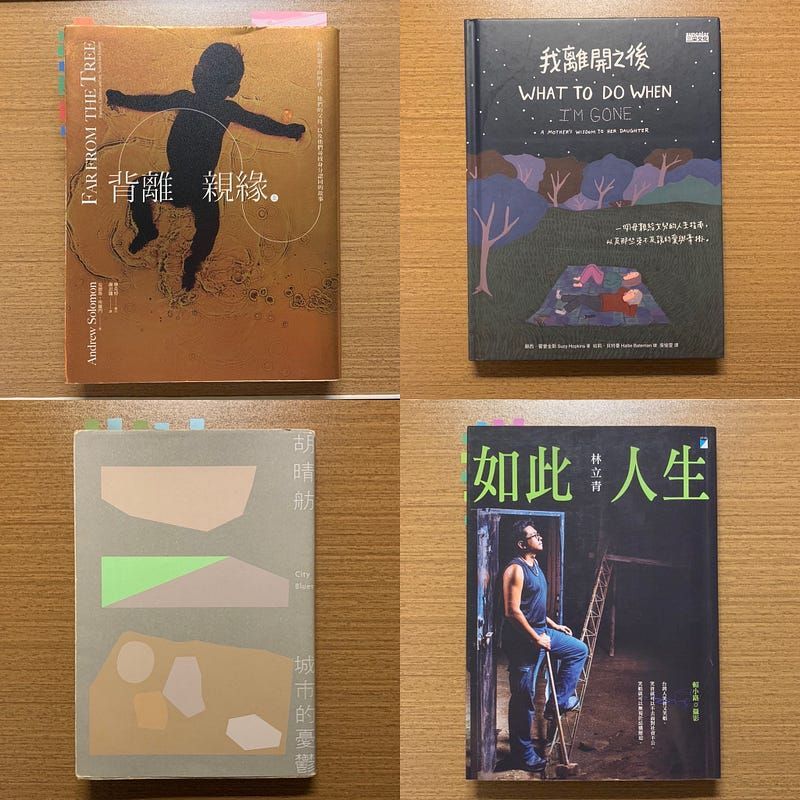

《背離親緣:那些與眾不同的孩子,他們的父母,以及他們尋找身分認同的故事》(Far From the Tree)

我很喜歡 Andrew Solomon 的書,這一本主要是因為暑假採訪的需要而閱讀的書。書中用一句話總括「養兒育女,絕不是完美主義者的遊戲。」作者在世界各地訪談聽損兒、侏儒症、唐氏症、同性戀、神童、殺人犯、自閉症、殘障、跨性別、思覺失調,甚至遭姦成孕生下的孩子。

Solomon 耗費十年,走訪超過三百個家庭,看見這些父母如何重新看待「背離親緣的兒女」,以及他們如何再度用愛包裹非常態的孩子。

.

追蹤林立青的臉書帳號許久,一開始是從《做工的人》這部台劇認識到這位草根作家。此書是《做工的人》的接續新作,內容仍舊圍繞著社會上的勞力階層受薪者,林立青和書中的人物一起工作,讀起來更有臨場感。

本書將視野移往社會的角落,紀錄邊緣勞動者受「社會的正當性」所欺壓,相較之下他們擁有的資源極少;有些選擇認命地接受,有些則選擇奮力地拚搏。無論如何,他們也是構成這社會重要的一種風景。

.

某種意義上,作者胡晴舫想要為城市生活翻案。住在城裡的人們,總是太習慣詛咒城市,演變成一種陳腔濫調和政治正確。而她好奇的是這群人們,既然如此痛恨城市,滿懷鄉愁,卻又為何不離開,也無法離開?

她著迷於城市人有許多奇怪的情結:既自大又自卑、自憐又自戀、每天覺得站在世界尖峰上,但又覺得自己渺小如螞蟻。而這些性格的矛盾情態,在她尖刻又包容的筆下,栩栩如生地再現。(摘自博客來)

.

《我離開之後》(WHAT TO DO WHEN I’M GONE)

死亡是我們這一生不可避免的終點,但是,當我們身邊摯愛的重要他人離世之後,我們該怎麼辦?《我離開之後》以繪本的形式、幽默的語氣,訴說關於死亡,那是再正常不過的事。可以允許自己哭得私心裂肺,也可以允許自己過得六神無主,但無論如何,這都是生命的一個歷程。深刻地體會愛與失去,才是每個人這一生學會如何珍惜與愛人相處的關鍵。

╴